Ortodoxia, la historia del amor entre Dios y el ser humano

Aunque el hombre ha renunciado al amor a Dios, Dios no ha renunciado a amar al hombre, sino que le ha mostrado continuamente Su amor. Aún más: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a Su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (Juan 3,16-17).

Dios es infinito: Él está más allá de lo que nuestra mente puede pensar. Aun así, la más corta y la más adecuada definición de Dios es la que nos da San Juan, el Apóstol y Evangelista: “Dios es Amor” (I Juan 4,16). Y si Él es Amor, significa que es Persona también, porque lo que es impersonal no puede amar. Pero, ¿cómo podría Él amar, como Persona, si viviera solo? Nosotros decimos que Dios es único, pero esto no significa que está solo. El amor supone una comunión de Personas, no soledad. Si fueran dos Personas divinas, su amor sería limitado, una especie de egoísmo entre dos. Muy a menudo es así como amamos nosotros, los hombres: yo te amo, y tú me amas. Pero este es un amor condicionado. En Dios, las cosas no son así. Hay Tres Personas divinas: el Padre, de Quien nació el Hijo “antes de todos los siglos”, y de Quien procede el Espíritu Santo.

Estas tres Personas son una realidad. No hay tres dioses, sino sólo uno, en tres Personas. Cada una de las tres Personas es Dios verdadero y entre Sí hay un amor perfecto.

El amor no se acaba nunca, él siempre se comunica de una forma creadora. Por amor, Dios creó el universo: hizo “el cielo y la tierra” (Génesis 1,1), es decir, las cosas invisibles —las legiones de ángeles— y las cosas visibles, materiales.

La Palabra de Dios es creadora. Cuando Él dijo “que se haga la luz”, apareció la luz. Todo lo que hizo Dios, lo hizo a través de la fuerza creadora de la Palabra. Todo vino de la inexistencia a la existencia: no lo extrajo de Sí mismo. Tampoco lo creó a partir de una materia preexistente, sino que de la nada Dios hizo todo.

Este es el poder de la génesis, este es el poder del Amor divino. Y al hombre lo hizo después de un consenso en el seno de la Santa Trinidad: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Génesis 1,26). “El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo” (Génesis 2,7). El hombre es la corona de toda la creación. Al ser cuerpo y alma, el hombre une la realidad visible, la materialidad, con lo que no se ve, la espiritualidad. De toda la creación, todo el universo, solo el ser humano está llamado a ser persona en comunión de amor y en dialogo con las Personas divinas, con Dios.

Después de cada uno de los seis días de la creación, el Génesis dice que “Dios vio que todo era bueno”. Sólo cuando contempló a Adán, Dios vio que algo no iba bien, y dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; vamos a hacerle a alguien como él, que le ayude” (Génesis 2,18). Para Adán no se encontró esta ayuda ni entre los animales, ni entre los pájaros (Génesis 2,20). Entonces, Dios creó el segundo hombre, Eva, y “su nombre será mujer” (Génesis 2,23).

Eva fue creada de la costilla de Adán, de la parte del corazón, porque ella ayudará a Adán a aprender y a cultivar el amor que deberá crecer hasta alcanzar la perfección en su relación con Dios. Con el correr de los tiempos y hasta nuestros días, se ha mantenido vigente el mismo modelo de aprender a amar. Porque, hasta que el hombre consiga amar a Dios, deberá aprender a amar, primero, a sus padres, a sus amigos, a sus familiares. Finalmente, llegará al matrimonio, conociendo el amor que nace entre los esposos, y el amor para los niños. Solamente conociendo el amor entre los humanos, podemos elevarnos al Amor divino. Así nos enseña San Juan, el Apóstol del amor: “Si alguno dice: “Amo a Dios” y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (I Juan 4,20). Adán y Eva, siendo creados a semejanza de Dios, fueron adornados con la libertad. No se puede hablar de amor donde no hay libertad; se sobrentiende que son reciprocos. Pero los primeros hombres eligieron renunciar a la comunión de amor con Dios y siguieron el consejo del diablo. Éste, tomando la forma de una serpiente, les indujo a gustar del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol prohibido por Dios, engañándolos al afirmarles que llegarían a ser como Él.

Adán y Eva no eran cautivos en el Paraíso y tampoco estaban condenados a amar a Dios. Ellos tenían libertad para quedarse en comunión con Dios, o desprenderse de Él, por el incumplimiento de este mandamiento, que en realidad, fue la única prohibición puesta como signo de la posibilidad de elegir. Ellos eligieron creer en el diablo y rompieron la relación de amor con Dios, el Creador de sus vidas. De este modo llegaron a conocer la muerte, la ira, la violencia, el egoísmo.

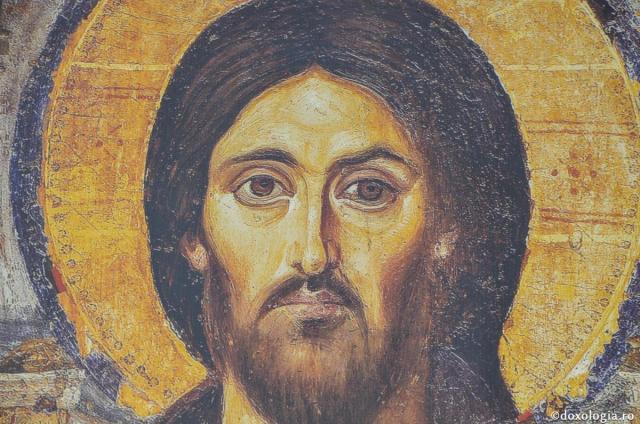

Aunque el hombre ha renunciado al amor a Dios, Dios no ha renunciado a amar al hombre, sino que le ha mostrado continuamente Su amor. Aún más: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a Su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (Juan 3,16-17). El Hijo de Dios se hizo hombre, manteniéndose Dios. Se encarnó en el seno la Virgen María, hace dos mil años, cuando ésta respondió con amor al mensaje traído por el Arcángel Gabriel: “Hágase en mi según tu palabra” (Lucas 1,38). Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, predicó a los hombres el amor perfecto, ése que debemos sentir también por nuestros enemigos, por los malos y los injustos. Él mismo, aunque no tenía pecado, asumió todos los pecados del mundo y los clavó en la Cruz, fuente de su amor sacrificial. Después de morir en la Cruz, descendió, con Su alma, al infierno, allí donde todos los hombres descendían por estar cerradas las puertas del Paraíso. Y resucitó al tercer día, porque Jesucristo es la misma Vida y ninguna muerte lo podría tener cautivo. Si hasta entonces se decía que “es fuerte el amor como la muerte” (Cantar de los Cantares 8,6), después de la Resurrección de Jesucristo sabemos que el amor es más fuerte que la muerte.

En la Ortodoxia, el hombre aprende a deificarse, a unirse perfectamente con Dios, cultivando esa relación de amor. Esto es posible porque entre el ser humano y Dios no hay ya ningún abismo, porque en Jesucristo se unieron el ser divino con el ser humano. El ejemplo de esta unión son los santos, quienes han renunciado a todas las cosas del mundo para ganar el amor de Cristo. Este encendido amor de Dios nos va juzgar a todos al final del mundo; será como una lava que abarcará toda la creación. Por lo tanto, el hombre es libre de elegir o el amor perfecto, divino, o el “no amor”, llamada “la segunda muerte”.

Allí donde hay amor, no hay muerte.